加密货币市场就像时尚界,每隔一段时间就会流行新的概念。2023 年到 2024 年,大家都在谈论技术升级、底层架构这些听起来很酷但也很抽象的东西。然而进入 2025 年,一个更接地气的趋势正在显现——社交,这个我们每天都在做的事情,正以全新的方式回到加密世界的中心。

我们习惯的社交软件,本质上是流量生意。平台靠算法和广告赚钱,你的数据都锁在他们的服务器里。但在 Web3 的世界里,"社交"有了完全不同的意义。它不只是聊天发消息,而是关系到你的数字身份、你和他人之间的连接能否产生实际价值,以及一个表情包如何能让全球陌生人产生共鸣。在这个新世界里,社交既是底层基础设施,也是大家达成共识的方式;既是传播数字资产的渠道,也是表达文化认同的手段。从 TON 让你在聊天窗口里直接完成转账、玩游戏、赚积分,到 Pengu 这只胖企鹅靠表情包和社区氛围席卷推特——这些风格迥异的项目,代表了经济互动和文化传播的不同方向,共同勾勒出加密世界里人与人连接的新可能。这场变化意味着加密世界正在从冷冰冰的技术竞赛,转向更有温度、更贴近人性的阶段。那些曾经被复杂术语掩盖的基本需求——想找到志同道合的人,想表达自己的个性,想在互动中获得认同和价值——正在重新成为创新的驱动力。

不是技术问题,是人的问题

Web3 社交喊了很多年,却始终没能真正走入主流视野。不是因为技术不够先进,而是因为忘了社交是"人的事"。先看用户体验:传统社交应用打开就能用,但 Web3 应用往往需要你先创建钱包、保管私钥、理解 Gas 费用,这些复杂操作把大多数普通用户挡在门外。再看网络效应:社交产品的价值在于人多,但当你的朋友都在微信、推特上,你为什么要去一个空荡荡的 Web3 平台?最要命的是激励机制的畸形。很多项目过度依赖代币激励,吸引来的都是为了赚钱而来的投机者,而非真正想要社交的用户。当激励消失,用户也就散了。这种"为了用 Web3 而用 Web3"的思路,注定走不远。

破局的方向其实很清楚:回归社交的本质,用 Web3 解决传统社交解决不了的问题。比如数据主权——你产生的内容、积累的关系网络应该属于你自己,而不是被平台垄断。比如价值分配——当你的内容被传播、你的社交网络被利用,你应该得到相应的回报,而不是只有平台赚钱。再比如身份认证——在充斥着机器人和虚假账号的网络世界里,如何证明你是真实的人、如何建立可信的社交关系,这些都是 Web3 可以发挥作用的地方。关键是,这些功能不应该让用户感觉到"我在用区块链",而应该自然地融入日常社交场景中。用户只需要做他们本来就在做的事——聊天、分享、互动,背后的技术默默地保护数据、记录贡献、分配价值。TON 和 Pengu 这两个项目,恰好代表了破局的两个方向:一个让社交变得更实用,一个让社交变得更有温度。

把聊天窗口变成你的钱包和游戏厅

TON(The Open Network) 选择了一条聪明的路——它没有重新造一个社交平台,而是直接把现成的 Telegram 变成了经济活动的舞台。这个在加密圈几乎人人都在用的聊天软件,本来只是信息流通的地方,但当 TON 生态逐渐成熟后,画风就变了。你可以在聊天窗口里直接打开小程序转账,玩游戏赚积分,参加项目任务领奖励,完成交易,全程不用跳出 Telegram,不用下载其他 App,不用在十几个页面之间来回切换。

这种"边聊天边赚钱边玩游戏"的体验,让所谓的"社交金融"突然变得具体起来。TON 上的开发者生态正在爆发式增长,各种点击赚币的小游戏、基于积分系统的营销工具、嵌入在聊天里的电商和支付功能层出不穷。整个 TON 正在变成一个"藏在 Telegram 里的操作系统"。这背后的逻辑很清晰:Web3 的社交项目不一定要从零开始造一个新平台,而是可以直接"寄生"在现有的社交场景里,把已有的流量和关系网络转化成经济活动的土壤。你本来就每天在 Telegram 上跟朋友聊天、在群里讨论项目,现在只是顺手点两下就能完成转账、领空投、玩游戏。这种无缝衔接的体验,让普通人第一次感觉到 Web3 不是遥远的概念,而是就在手边的工具。TON 证明了一件事:社交本身就是最好的入口。当你把经济激励嵌入到人们每天都在做的互动中,区块链技术就不再需要用户专门去"学习"或"适应",它自然而然地成为了生活的一部分。

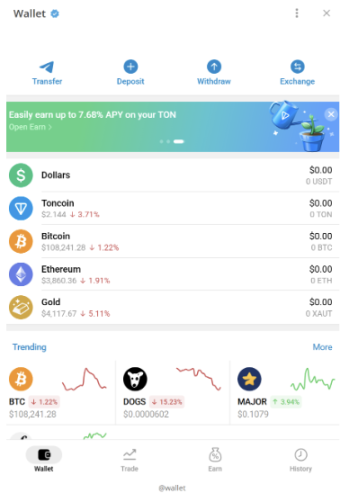

集成在 Telegram 内的 TON Wallet

一只胖企鹅如何靠可爱包征服加密圈

如果说 TON 在解决"怎么用",Pengu 这只胖企鹅解决的是更根本的问题:为什么要聚在一起?答案简单到让人意外——就是看到一只憨憨的企鹅觉得好玩,想换成头像。但这只企鹅背后藏着 IP 在 Web3 时代的新逻辑。传统 IP 是公司拥有、授权使用、严格管控,Pengu 反过来了,它变成了一个开放的文化符号,谁都能用它表达自己、创作内容、找到归属感。推特上发生的事挺说明问题。各种账号开始自发换头像,普通用户、大 V、机构都在参与。评论区到处是表情包和二创,社区就这么滚起来了。看看数据:330 多个项目和账号换了头像,加起来 8400 万粉丝,曝光 1280 万次,23 万点赞,4 万多回复,7 万多转发。重点在于,这事儿没人组织,没有推广预算,也不靠空投吸引人,完全是自己长起来的。

Pengu 的成功其实揭示了 IP 在 Web3 时代的新玩法。传统世界里,IP 价值由公司控制、通过授权变现,而 Pengu 把这只企鹅变成了一个开放的文化符号,任何人都可以用它来表达自己、创作内容、建立认同。这种"共创式 IP"比传统 IP 更有生命力,因为每个参与者既是消费者也是创造者。它证明了一件在加密圈里经常被忽略的事:建立共识不一定需要复杂的经济模型或者技术创新。一个可爱的形象、一种大家都能感受到的情绪,有时候反而更有效。它的成功逻辑很朴素:让人觉得"这只企鹅挺可爱""换个头像挺好玩""我也想加入",然后人们就真的来了。这种基于文化认同的连接方式,在一个充斥着激励机制、收益计算和复杂规则的世界里,显得格外珍贵。太多项目在告诉你能赚多少钱,却很少有项目能让你单纯地想成为其中一员。Pengu 创造的是一种"社交共振"——当你看到满屏的胖企鹅头像时,感受到的不是营销,而是一群志趣相投的人在用同一种语言表达自己。在社交被算法切割、被流量绑架的今天,这种自发的、纯粹的文化运动,反而显得格外真实。

Source:X

社交可能是加密世界真正走向大众的那把钥匙

回顾 TON 和 Pengu 这两个项目,你会发现它们各自解决了社交的一个关键环节:TON 让你"边聊边用",把社交变成了经济活动的自然入口;Pengu 则用一只胖企鹅证明了"共鸣比利益更持久",文化认同本身就是最强的连接。这些看似不同的路径,其实指向了同一个方向——Web3 的社交不再是简单地把微信搬到区块链上,而是在重新定义"连接"这件事本身。在这个新世界里,社交不再只是一个独立的赛道或者某个 App 的功能,而是像空气一样渗透到所有应用里。你的每笔转账都在强化关系,你换的头像也在表达文化立场,你参与的每个小游戏都在编织社交网络。也许过不了多久,我们就不会再专门讨论"社交项目"了,因为几乎每个加密应用都会内嵌社交逻辑。

真正值得期待的不是下一个"杀手级社交应用",而是社交逻辑如何渗透进更多场景。当 DeFi 协议开始考虑如何让用户之间产生协作,当 NFT 市场开始重视持有者社区的凝聚力,当游戏不再只是打怪升级而是在构建玩家之间的信任网络——这才是社交真正的价值所在。它不是某个独立的赛道,而是整个加密世界从"冷启动"到"有温度"的必经之路。下一个引爆市场的项目,很可能不是因为技术多先进或者代币模型多精巧,而是因为它让人们在使用的过程中,自然而然地找到了同类、建立了信任、产生了归属感。这才是社交的本质,也是 Web3 真正走向大众的那把钥匙。

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。