作者 | Vitalik

编译 | 吴说区块链

原文链接:

https://vitalik.eth.limo/general/2025/03/29/pubos.html

Vitalik 发布文章表示,应该少谈论公共物品资助,多谈论开源资助,将焦点从“公共产品”转移到“开源”似乎也是最好的选择,开源不应该意味着“只要是开源的,构建任何东西都是同样高尚的”;它应该是构建和开源对人类最有价值的东西。但区分哪些项目值得支持,哪些项目不值得支持,这已经是公共产品融资机制的主要任务。

谁来资助公共物品?个体利益与集体价值的冲突

我长期以来一直非常关注如何为公共物品(Public Goods)提供资金支持。如果有一个项目能够为一百万人带来收益(且无法精细地确定谁可以享受利益、谁不能),但每个人只获得微小的收益,那么很可能没有任何一个单独的个体会主动为该项目提供资金,即便该项目整体上具有极高的价值。“公共物品” 这一术语在经济学中已有百余年的历史传承。在数字生态系统中,尤其是在去中心化的数字生态系统中,公共物品显得尤为重要。事实上,有充分理由认为,人们在该领域所创造的绝大部分产品,都属于公共物品的范畴。开源软件、针对加密学和区块链协议的学术研究、公开免费的教育资源等等,都属于公共物品。

1)当术语被扩大化:“公共物品”的政治与社会误解

然而,“公共物品”(public good)这个术语本身存在一些明显的问题。

1. 在公众讨论中,“公共物品”这一术语经常被用来指代“由政府生产或提供的物品”,即使该物品从经济学上讲并不具备公共物品的特性。这种用法带来了误解,使得人们对公共物品的判断不再取决于项目本身的特质或属性,而更多地取决于是谁在建设这一项目,或建设者自我宣称的意图。

2. 人们普遍认为,公共物品的资助过程缺乏严格性,并容易受到“社会期望偏差”(social desirability bias)的影响 — — 即项目受到资助的多少,取决于听起来是否符合社会期望,而不是其真正具备的客观价值。除此之外,这种机制往往有利于那些擅长在社会公关中占据优势的内部人士。

在我看来,上述两个问题实际上是相关联的: “公共物品” 这一术语之所以容易被社会舆论所利用,很大程度上正是因为 “公共物品” 的定义被过于随意地扩大化了。

以我刚刚在推特(Twitter)上搜索 “building a public good”(建设公共物品)这一短语的结果为例,以下是我所看到的一些搜索结果:

如果你继续往下翻,会发现大量项目都在使用 “我们正在建设一项公共物品” 这样的描述来宣传自己。

我在此并不是想批评具体的某些项目;上述提到的这些项目,我其实并不十分了解,它们也可能确实非常出色。但问题在于,上述举例的两个项目都是带有自己独立代币的商业项目。虽然作为一个商业项目本身并没有任何问题,发行自己的代币通常也并不一定有错。然而,当“公共物品”这个概念被过度滥用,以至于今天该术语经常只代表了“项目”本身时,这种现象确实说明了一些的问题。

2)从公共物品到开源:术语的转向与概念的澄清

作为对“公共物品”(Public Goods)一词的一种替代,我们可以尝试思考一下“开源”(Open Source)这一概念。

如果你回顾一些非常典型且明确属于数字公共物品的案例,就会发现它们都有一个共同点 — — 它们都是开源的。例如:

● 学术性的区块链与加密学协议研究;

● 文档、教程类资源;

● 开源软件(例如以太坊客户端、软件库等等)。

而从另一个角度来看,开源项目似乎在默认情况下也天然具备公共物品的属性。当然,你或许可以提出一些反例:如果我写了一个完全为我个人工作流程量身打造的软件,并将其发布在 GitHub 上,这个项目创造的大部分价值或许主要仍由我个人享有。然而,至少“将这个软件开源”这个行为本身(与将其闭源或私有化的行为相对)确实构成了一种公共物品,并具有非常广泛的收益。

“开源”(Open Source)这个术语的一个重要优点,是它具有清晰且被广泛认可的定义。自由软件基金会(FSF)的自由软件定义,以及开放源代码促进会(OSI)的开源定义,这两个定义已存在数十年之久,并且都得到了充分的共识。同时,很自然地我们可以将这些定义延伸到软件以外的其他领域(例如写作、学术研究等)。

在加密货币(Crypto)领域,由于应用本身具有固有的状态性(Stateful)和多方参与的特征,这种特征又引入了一些新的中心化风险和控制向量,因此,我们确实需要在原有定义的基础上进行一定的扩展。例如,增加一些新的标准或测试,例如:

● 开放标准(open standards)

● “内部人攻击测试”(insider attack test)

● “抽身退出测试”(walkaway test)

这些扩展能够在 FSF 与 OSI 定义的基础上,更好地适应加密领域的实际需求。

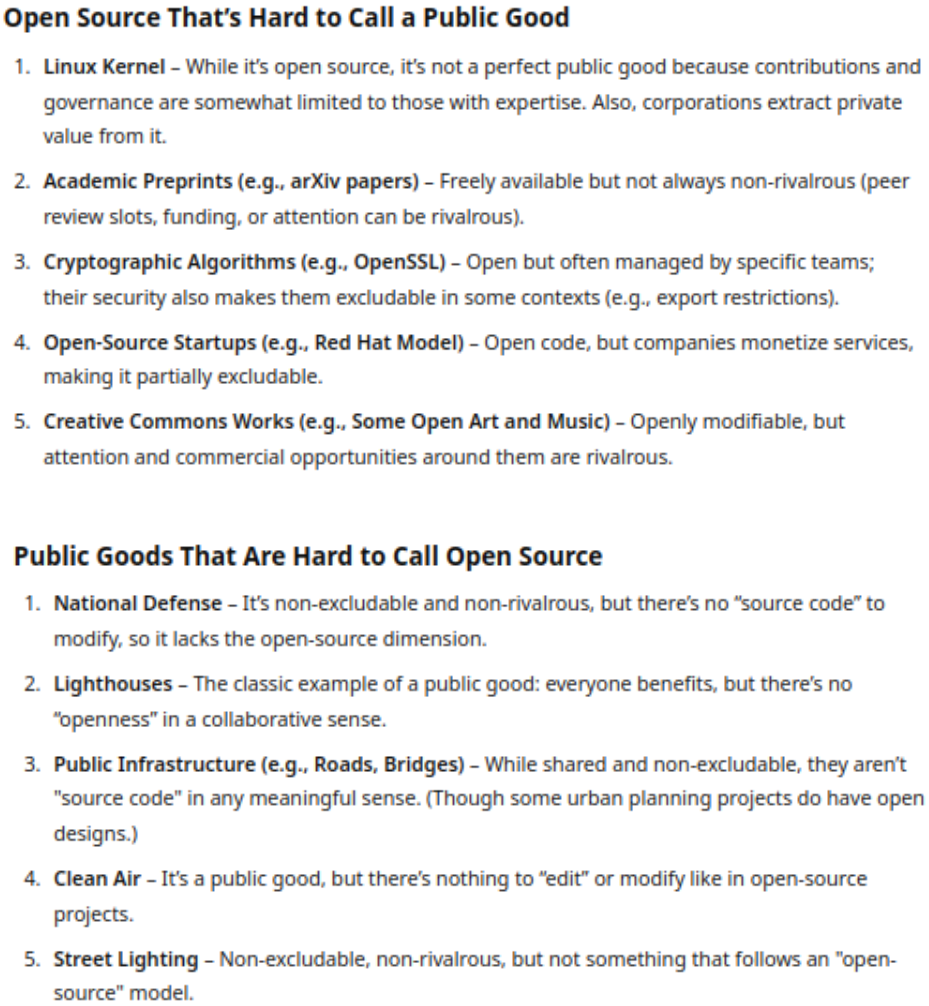

那么,“开源”(Open Source)与“公共物品”(Public Goods)之间究竟有什么区别呢?

我们可以先尝试通过一些 AI 的例子进行分析:

3)公共物品的延伸:“开源”如何覆盖物理治理领域

1. 我个人并不赞成第一个类别中的说法,即将一些开源但具有一定参与门槛的项目排除在公共物品范畴之外。即使一个项目入门门槛较高,并不意味着它不是公共物品;同时企业从项目中获益也不妨碍其公共物品的属性。此外,一个项目本身可以是公共物品,但围绕它的一些产品或服务仍然可以是面向私人的。

2. 第二类情况则更加值得关注。首先,注意到,上述五个例子全都是物理空间中的事物,而非数字空间。因此,如果我们想要延伸至数字公共物品领域,这些例子本身无法成为限制“开源”概念的理由。

但是,如果我们还想涵盖物理空间中的公共物品该怎么办?即使在加密领域,也同样存在着治理物理空间事物的热情,而不仅仅局限于数字空间。从某种意义上讲,“网络自治体”(network states)的核心理念正是希望实现对物理世界事物更好的治理与管理。

全球推广公共基础设施的尽头 — — 开源

在这里,我们可以得出一个结论:

尽管在地方层面提供上述这些物理公共物品(例如基础设施建设)既可以通过开源模式,也可以通过闭源模式来实现,但当我们希望在全球范围内高效地实现这些目标时,往往最终都离不开真正意义上的“开源”。最典型的例子就是 “空气净化” :世界范围内已有大量研究和开发工作(其中很多是开源的),帮助全球各地的人们更容易地获得更洁净的空气。

开源模式能够使任何一种公共基础设施更容易、更高效地在全球推广和部署。当然,如何有效地在本地提供实体基础设施仍然是一个重要的问题,但这个问题并不限于民主治理的社区,也同样适用于企业治理的场景。

1)当“国防”成为公共物品:开放与闭源之间的道德考量

国防是一个比较特殊案例,因此针对国防,我提出如下观点:

如果一个出于国家安全目的而开发的项目无法让你安心地将其开源,那么该项目可能在本地或国家范围内是公共物品,但在全球范围内则很可能不是公共物品。最典型的例子便是武器技术的创新。尽管在战争中,有时确实存在一方拥有明显更强的道德正当性,使得帮助该方提升进攻能力是合理的,但总体上讲,通过提升军事能力的技术创新,并不会让世界变得更美好。而能够成为全球范围内真正公共物品的国防项目(即那些可以被开源的例外情况),往往是一些真正意义上的“防御性”能力。例如,去中心化的农业、电力或互联网基础设施,这些技术可以在危机环境中帮助人们维持基本的食物供应、日常运转和通讯连接。

2)开源的真正意义:为全人类创造共享价值

因此,在这一点上,我们同样会发现,将关注点从 “公共物品” (Public Goods)转移到 “开源” (Open Source)可能是一种更佳的选择。当然,这并不意味着只要是开源项目就都具有同样的价值;真正的意义在于,我们应当开发并开源那些对整个人类而言最有帮助的项目。

然而,判断哪些项目值得支持,哪些项目不值得支持,这个问题本身就已经是当前公共物品资助机制所需要解决的核心问题,而这一点也早已成为人们的共识。

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。